锂电池产生电流的原理是什么?

- 数码产品

- 2025-08-08

- 10

- 更新:2025-07-20 20:50:03

锂电池产生电流的原理深度解析

开篇核心突出:本文将为您深入解析锂电池产生电流的原理,揭开这一被广泛应用于移动设备、电动汽车等领域的神秘面纱。

一、锂电池的基本结构

锂电池是一种新型的、高性能的二次电池,主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液和外壳等部分构成。理解其工作原理,首先需要对这些基本组成部分有一个清晰的了解。

正极材料

正极材料通常由锂的氧化物构成,例如锂钴氧化物(LiCoO2)、锂镍钴锰氧化物(NCM)等。它们的主要作用是在放电过程中提供锂离子。

负极材料

负极材料一般采用石墨,其作用是在放电过程中接收来自正极的锂离子,并在充电过程中将锂离子释放回正极。

隔膜

隔膜位于正负极之间,其作用是防止正负极直接接触引发短路,同时允许锂离子通过。

电解液

电解液是锂离子在正负极间移动的介质,通常由锂盐和有机溶剂组成。

二、锂电池产生电流的原理

锂电池产生电流的过程,本质上是一个电化学反应过程,涉及到锂离子在正负极间的嵌入和脱嵌。

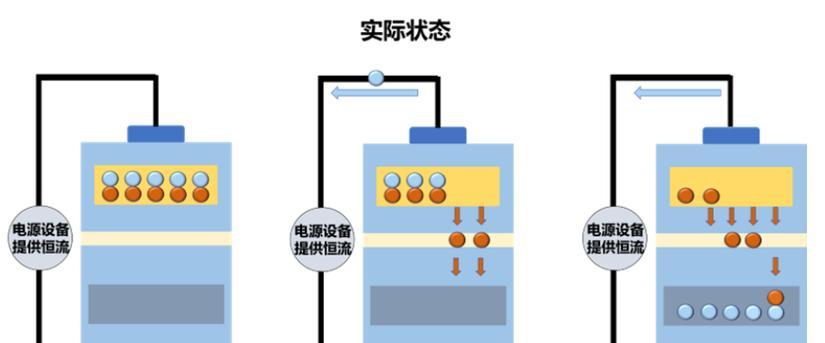

1.充电过程

在充电过程中,外加电压使得锂离子从正极材料中脱出,并通过电解液和隔膜移动到负极。在负极,锂离子嵌入石墨层中,形成锂原子。这个过程中,电子通过外部电路从正极流向负极,形成电流。

2.放电过程

放电过程是充电过程的逆过程。当外部电路闭合时,锂原子在负极失去电子,重新变为锂离子。这些锂离子通过电解液和隔膜移动回正极,正极材料重新获得锂离子。在这一过程中,电子通过外部电路从负极流向正极,产生电流,为设备供电。

三、锂电池的工作原理深度解读

锂离子电池的工作原理,涉及到锂离子在正负极间的嵌入和脱嵌,以及电子在外部电路中的流动。这种工作方式使得锂电池具有高能量密度、长循环寿命、低自放电率等优点,成为现代电子设备的重要电源。

1.锂离子的嵌入和脱嵌

锂离子的嵌入和脱嵌是锂电池工作原理的核心。在充电过程中,锂离子从正极材料中脱出,通过电解液和隔膜移动到负极,嵌入石墨层中。在放电过程中,锂离子从石墨层中脱出,通过电解液和隔膜移动回正极。

2.电子的流动

电子的流动是形成电流的关键。在充电过程中,电子从正极流向负极,形成电流。在放电过程中,电子从负极流向正极,形成电流,为设备供电。

四、锂电池的优缺点分析

锂电池作为一种新型的、高性能的二次电池,具有许多优点,例如高能量密度、长循环寿命、低自放电率等。然而,它也存在一些缺点,例如成本高、安全性问题等。

优点

1.高能量密度:锂电池具有高能量密度,能够在较小的体积和重量下提供较大的电量。

2.长循环寿命:锂电池具有长循环寿命,可以进行多次充放电循环而不显著降低容量。

3.低自放电率:锂电池具有低自放电率,能够在长时间不使用的情况下保持电量。

缺点

1.成本高:锂电池的制造成本相对较高,影响了其在一些领域的应用。

2.安全性问题:锂电池在过充、过放、过热等情况下可能会引发安全事故。

五、锂电池的应用领域

锂电池因其高能量密度、长循环寿命等优点,被广泛应用于移动设备、电动汽车、储能系统等领域。

1.移动设备

锂电池作为移动设备(如手机、笔记本电脑等)的主要电源,提供了便携性、长续航时间等优点。

2.电动汽车

锂电池作为电动汽车的主要动力源,提供了高能量密度、长续航里程等优点。

3.储能系统

锂电池作为储能系统的主要组成部分,提供了快速响应、高效率等优点。

六、锂电池的未来发展趋势

随着科技的发展,锂电池技术也在不断进步。未来,锂电池可能在能量密度、安全性、成本等方面有所突破。

1.能量密度的提升

通过研发新的电极材料和电池结构,可能进一步提升锂电池的能量密度,使其在更小的体积和重量下提供更大的电量。

2.安全性的提升

通过改进电池设计和管理系统,可能进一步提升锂电池的安全性,降低安全事故的风险。

3.成本的降低

通过优化生产工艺和提高生产效率,可能进一步降低锂电池的成本,使其在更广泛的应用领域中得到应用。

通过以上内容,我们已经深入解析了锂电池产生电流的原理,了解了锂电池的工作过程,分析了其优缺点,探讨了其应用领域,并展望了其未来发展趋势。希望这些信息对您有所帮助。

(本文完)